OSI参照モデル

コンピュータ間で、データをやり取りするためには、ケーブルなどの物理的形状から、ファイル転送に関すること、アプリケーションに至るまで、様々なプロトコルが必要です。

もしも、これらの約束事を一つのプロトコルを行ったとするとどうでしょうか?

ネットワーク上には、様々な機械が存在します。ケーブルの種類が違ったり、コネクタの形状が違ったり、アプリケーションが違ったりします。これら全てのことを一つのプロトコルで行うのは、とても大変な作業になってしまいます。

プロトコルをバージョンアップする時は、どうでしょうか?

最悪!

全部作り直しですよね!

1つのプロトコルで、全てのことを行うのは、あまり効率が良いとは言えません。

そこで、異機種間でデータ通信を実現するために、OSI参照モデル(Open System Interconnection:開放型システム間相互接続)が、国際標準化機構(ISO)により定められています。

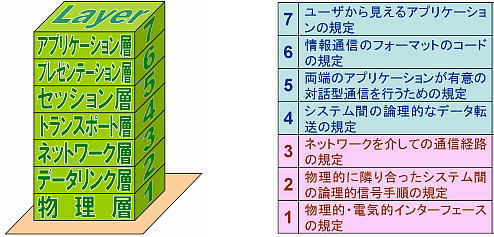

OSI参照モデルとは、コンピュータが持つべき通信機能を 7 階層に分割した参照モデルです。俗にOSI 7層モデルと呼ばれます。

モデル化の結果、次のようなメリットが生まれます。

例えば、

各層のとのインターフェイスが変わらなければ、他の層を気にする必要がなくなる

電子メールを送る時にどんな、どのコネクタにケーブルを接続するのか、インターネット接続は、ADSLなのか、FTTH なのかを気にする必要はありません。

メールのデータは、MUA(メールの送受信などを行なうソフト:Outlookなど)が位置するアプリケーション層から下の層に降りて行き、接続しているケーブル(物理層)を通じて、電気信号(ビット信号)として相手のコンピュータに届きます。受信した相手は、受け取った電気信号を下層から上層に渡して行き、最終的に相手のMUAに届けます。

同一階層とのプロトコルのやり取りだけに専念できる

各層が役割分担をすることで、下層や上層のプロトコルが、どんな仕事をしているのかを気にする必要がなくなります。各層は、下層や上層を気にすることなく、同一階層のプロトコルとの処理に専念できます。

※OSI参照モデルは、ISO(国際標準化機構)が提唱していますが、あくまで概念モデルで、それに忠実に従ってプロトコルが開発されているわけではありません。実際には、複数の階層にまたがるプロトコルも存在します。

OSI参照モデルの役割分担

OSI参照モデルは、国際標準化機構(ISO)によって制定されたモデルです。異機種間でデータ通信を実現するために、7階層(レイヤ)に分割してネットワーク構造の設計方針を定めています。俗にOSI 7階層モデルと呼ばれることもあります。

●OSI 7階層モデル

| 階層 | 名称 | 説明 |

| 第7層 | アプリケーション層 (Applications層) | ネットワークのサービスを提供する。アプリケーション間のデータのやり取りを規定する。 |

| 第6層 | プレゼンテーション層 (Presentation層) | セッションでやり取りされるデータの表現方法を規定する。データ変換 (文字コード:ASCII、EBCDICなど) ・圧縮を規定する。 |

| 第5層 | セッション層 (Session層) | セッション(通信の開始から終了まで)の手順を規定する。 |

| 第4層 | トランスポート層(Transport層) | 各ノードにおける2つのプロセス間の通信方法を規定する。再送、輻輳処理、信頼性のあるエンドツーエンドの通信を担当する。 |

| 第3層 | ネットワーク層 (Network層) | 物理的なノードアドレス、隣接ノード間での通信方法などを規定する。 |

| 第2層 | データリンク層 (Data Link層) | 物理的なノードアドレス、隣接ノード間での通信方法などを規定する。 |

| 第1層 | 物理層 (Physical層) | 信号線の物理的な電気特性、ピンの形状、ケーブル特性、変調方法などを規定する。 |

このように、各階層で役割分担を行うことで、ある階層の変更点が、他の階層に影響を及ぼさないようになります。その結果、各層において機能の変更や拡張が簡単にできるようになります。

例えば、ツイストペアケーブルでネットワークに接続していたものを、無線接続に変更したとしても、3層より上の階層のプロトコルを変更する必要はありません。

OSI参照モデルのメリット

- ベンダ(メーカー)が違っていても、共通のモデルにより通信の互換が保てる。

- 特定の層に仕様が変わったり、変更したとしても、他の層に影響を及ぼさなくて済む。

- ネットワーク通信を管理し易い小さな単位に分割することできる。

- 各層の通信の仕組みを理解することで、ネットワークを学習するのが容易になる。

などが挙げられます。