LAN通信の仕組み

今では、企業のみならず、各家庭へもブロードバンドが浸透し、高速インターネットへ常時接続になっています。現在、利用しているインターネットは、TCP/IP技術によって支えられています。

今でこそ、インターネットは、回線料金が安くなったことで、身近な存在になっていますが、もともとは、このTCP/IPプロトコルは、LAN上で利用されることが多かったのです。

それでは、このLANの通信の仕組みの概要を簡単に説明していきます。

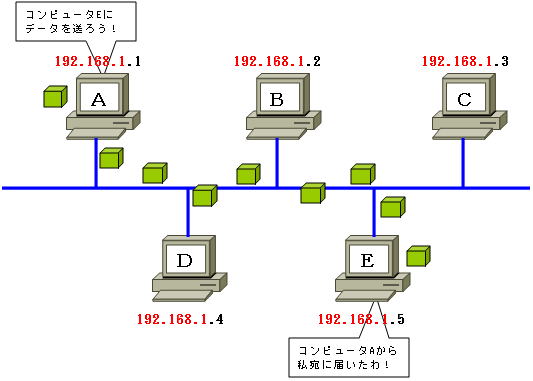

何台かのコンピュータが接続する単一のLANでは、送信元となるコンピュータでは、宛先情報をヘッダに付けたパケットを送ります。例えば、コンピュータAからコンピュータEに送る場合、どのようにパケットがネットワーク上を流れるのでしょうか?

※ここでは、イーサネットを前提に説明しています。

コンピュータAからコンピュータEに一直線にデータは送られるのでしょうか?

コンピュータAから送られたパケットは、コンピュータEだけに送られるように思われるかもしれませんが、イーサネットでは、回線の分岐点でパケットは、複製され分岐します。

電源タップを何本か数珠繋ぎして利用した場合を想像すると分かりやすいかもしれません。

どの差込口にコンセントを差しても電気が供給されますよね!また、複数の機械のコンセントを電源タップに差した場合も、複数の機械に電源が供給されますよね。

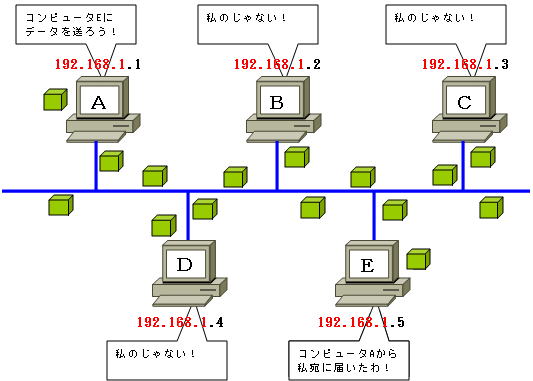

パケットは、ネットワークに接続されたコンピュータB~Eの全てに送られます。ただ、コンピュータB~Dは、宛先に記されているアドレスが自分宛てではないので、破棄します。

正しい受け取り先であるコンピュータEだけが応答し、そのデータを受け取ります。このようにデータが送られることから、コンピュータAからEだけにデータが送られたように感じてしまうのです。

複数のネットワーク統合

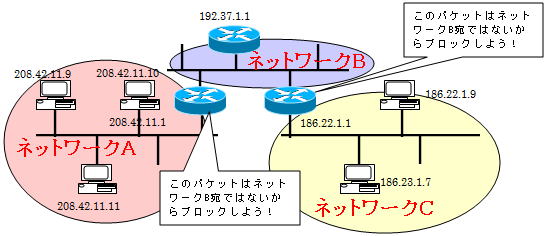

上の「LAN通信の仕組み」で説明したように、LANの通信の仕組み上、宛先に送られたパケットは、途中で複製され、ネットワーク全体に伝播していきます。

しかし、このやり方で、ネットワークの規模を拡大していった場合は、どうなるでしょうか?

LAN内の1台の端末が発した1つのパケットが、どんどん複製されていき、LAN全体に流れ、インターネットまで流れてしまいます。そして、あっという間にネットワーク全体が飽和状態になってしまいます。

たとえ、同じLAN内の端末に宛てた通信であったとしても、このやり方では、世界中に駆け巡ってしまうことになります。そのパケットは、送信元と同じLAN内だけで流れれば十分です。それ以外のネットワークでは、このパケットは不要です。

そこで、必要のないネットワークに無駄なトラフィックが流れないようにするために、レイヤ3で動作するルータやレイヤ2で動作するブリッジ、スイッチと呼ばれるネットワーク機器を設置することになるのです。

上のネットワーク構成では、ネットワークの境界にルータが設置されています。

ルータは、異なるネットワークを接続する機器です。ルータは、宛先アドレスを見て、その宛先に該当するネットワークへの近辺と思われるネットワークだけにパケットを送り、不要な経路へパケットが流れないようにします。

このように、経路を選択することをルーティング(経路制御)といいます。