OSI参照モデルとTCP/IPモデル

OSI参照モデルの7階層モデルは、国際標準化機構(ISO)により定められていますが、TCP/IPモデルは、TCP/IPモデルは、米国防総省(DoD)が作成したモデルです。

このモデルは、どんな状況下においても、たとえ戦争が起きようと存続できるネットワークを設計するために作成されたものです。OSI参照モデルと、TCP/IPモデルの2つのモデルが存在し、少々ややこしいのですが、実際のネットワークでは、実装が容易ということで、TCP/IPモデルの方が浸透しています。

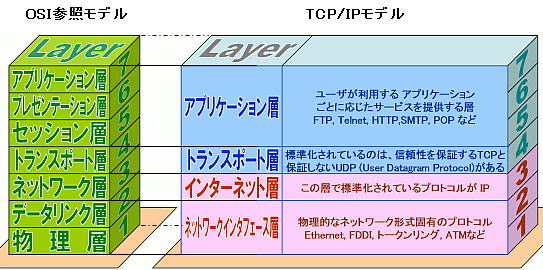

下図に、OSI参照モデルとTCP/IPモデルの比較をしています。TCP/IP は、4層の参照モデルとなっています。

OSI参照モデルとTCP/IPモデルの比較

OSI参照モデルのTCP/IP階層モデル第1層~第2層は、ネットワークインターフェイス層、OSI参照モデルの第3層は、TCP/IPモデルではインターネット層と呼ばれ、OSI参照モデルのTCP/IP階層モデル第5層~第7層は、TCP/IPモデルでは、アプリケーション層と呼ばれます。

| OSI参照モデル | TCP/IPモデル |

|---|---|

| アプリケーション層 プレゼンテーション層 セッション層 | アプリケーション層 |

| トランスポート層 | トランスポート層 |

| ネットワーク層 | インターネット層 |

| データリンク層 物理層 | ネットワークインターフェイス層 |

TCP/IPの意味

TCP/IPの意味ですが、以下のような意味があるので、状況に合わせて何を指しているのか判断する必要があります。

- TCP/IPモデルの4階層

- OSI参照モデルのレイヤ4プロトコルとしてのTCP

- OSI参照モデルのレイヤ3プロトコルとしてのIP

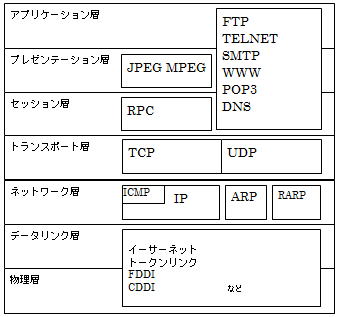

OSI参照モデルとプロトコルとの対応

OSI参照モデルとは、コンピュータが持つべき通信機能を7階層に分割した参照モデルです。全てのプロトコルやネットワーク機器がOSI参照モデルに沿って実装されているわけではありません。

一部のプロトコルによっては、複数の見解があり、複数の層にまたがるプロトコルも存在しています。ベンダーによって解釈が異なることもあります。

下図は、見解の1つです。他の解説書には、別な見解で分類されている場合もあります。

どの階層に分類するのか、判断が難しいプロトコルもあります。

例えば、ある資格では、下のプロトコルをセッション層のプロトコルとして紹介されています。セッション層は、TCP/IPモデルでは、存在しない層ですから判断が難しいところです。

セッション層のプロトコル

- NFS(Network File System)

- SQL(Structured Query Language)

- RPC(Remote Procedure Call)

書籍によっては、複数の層にまたがるプロトコルとして紹介されていたり、ある書籍ではデータリンク層、ある書籍ではネットワーク層として紹介されているプロトコルもあります。

広義のTCP/IPと狭義のTCP/IP

TCP/IPという用語が指す意味は、解説書などで一定していません。少し紛らわしいのですが、「広義のTCP/IP」と「狭義のTCP/IP」の2つの意味があります。

広義のTCP/IP

「広義のTCP/IP」は、アプリケーション層、トランスポート層、インターネット層、ネットワークインターフェイス層などの階層から構成される、TCP/IPモデルを指しています。

狭義のTCP/IP

「狭義のTCP/IP」は、TCPとIPという4層、3層のプロトコルを指しています。

TCP/IPという用語が、「広義のTCP/IP」と「狭義のTCP/IP」のどちらを指しているのかは、文章の前後の文脈から判断する必要があります。

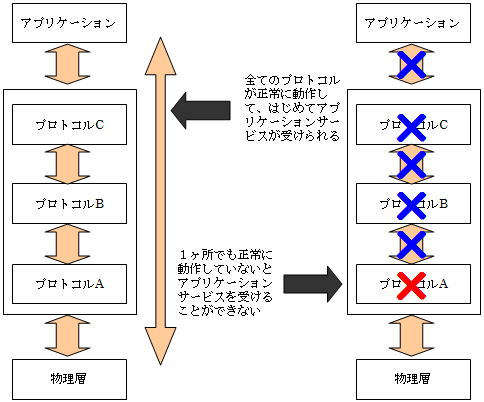

プロトコルの役割と仕組み

正常にネットワークサービスを受けるためには、各階層において、役割を担当するプロトコルが存在し、正常に動作している必要があります。

1つの階層でも異常が発生すれば、ネットワークサービスを一切受けることができません。

正しくネットワークを機能させるためには、各プロトコルについて正しい知識を持っていることが重要になってきます。各階層のプロトコルを正しく設定し、上下層のプロトコルと連携させなければ、正しく通信を行うことができません。