IS-IS とは

IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)は、リンクステートルーティングプロトコルです。リンクステートルーティングプロトコルには、他にOSPFがあります。

IS-ISは、もともとは、CLNS(Connectionless Network Service:コネクションレス型ネットワークサービス)でルーティングを行うために開発されたものです。

※CLNSは、データ転送を始める前に回線の確立を必要せず、無関係にメッセージの伝送を行うネットワーク層のサービスです。

IS-ISは、OSPFとほぼ同時期に、ISOによって開発され、後に、TCP/IPでルーティングできるように改良されました。CLNSとIPでルーティングできるよに拡張されたIS-ISを「Integrated IS-IS」と言います。

現在のネットワークは、インターネット、LANを含め、TCP/IPに支えられています。一般的には、リンクステートルーティングプロトコルには、OSPFを使われることが多くなっているのですが、MPLSで利用できる唯一のルーティングプロコルが、OSPF、IS-ISなので、まだまだ、IS-ISは、現役から退いていないのです。

Ciscoルータで、IS-ISの演習を行うには、IOSがCLNSをサポートしている必要があります。IS-ISは、隣接ルータと隣接関係を結ぶためのHello PDUなど、CLNS PDUを交換しています。

IS-ISをスムーズに理解するには、まず、マルチエリアOSPFを学習することをオススメします。同じリンクステートルーティングプロトコルなので、動作や仕組みが似ています。

IS-ISの特徴

IS-ISの特徴は、OSPFとよく似ています。下にIS-ISの特徴を書きます。

- VLSM、ルート集約をサポートする。

- ゴリズムを用いて経路計算を行う。

- リンクステートデータベースを持つ。

- Helloパケットを交換して隣接関係を結ぶ。

- CLNS PDUを交換する。

IS-ISでは、IPパケットではなくCLNS PDUを用いて、情報を交換します。

- エリアの概念を持つ。

OSPFでは、ルータ上にエリア境界がありますが、IS-ISでは、リンク上にエリア境界があります。

- エリアは、バックボーンエリアに接続される。

OSPFのようにバックボーンエリアは、必ず0であるというルールはありません。

- IS-ISのプロセスは、1だけに限られる。

- IS-ISルータは、1つのエリアにだけ属する。

OSPFルータのように複数のエリアに属することはできません。

- DRが切り替わる。

OSPFでは、DRがダウンするまで、DRの再選出は行われませんが、IS-ISでは、プライオリティの高いIS-ISがオンラインになるとDRの再選出が行われます。

- BDRの選出はない。

- 認証をサポートする。

OSPFと同様に認証をサポートしています。

IS-IS(エリアの概念)

IS-ISでは、OSPFと同様にエリアの概念があります。各エリアがバックボーンエリアに接続されり点もOSPFに似ています。

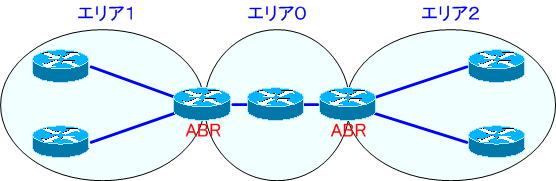

OSPFのエリア構成とIS-ISのエリアの構成を図で比較してみます。

OSPFネットワークでは、エリア境界にABRが存在します。ABRではインターフェイスごとに所属するエリアを指定します。

そのため、エリアの境界は、ABRのルータ上に位置することになります。

<OSPFのエリア構成図>

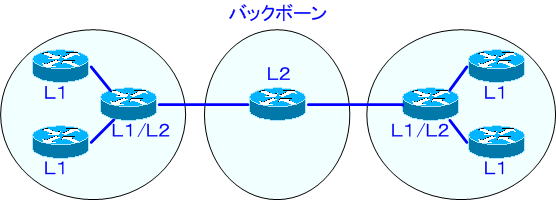

下の図を見れは一目瞭然ですが、IS-ISでは、エリア境界が、リンク上に位置しています。ルータは、複数のエリアにまたがることは、ありません。ルータは、完全にエリアの内に存在します。

<IS-ISのエリア構成図>

OSPFでは、バックボーンエリアは、エリア0であるという決まりがありましたが、IS-ISでは、バックボーンアリアのIDは、何でもよいことになっています。

L1ルータ

L1ルータは、非バックボーンエリアに所属するルータです。L1ルータは、エリア内の経路だけを学習し、エリア内のルーティングを行います。エリア外のルートは、L1/L2ルータへのデフォルトルートに限定されます。L1ルータは、エリア内のL1ルータ、L1/L2ルータと隣接関係を結びます。

L1ルータは、L1ルータ間で、レベル1リンクステートPDUを交換して、レベル1リンクステートデータベースを構築します。エリア内のL1ルータは、同じレベル1ルータを持っています。

L2ルータ

L2ルータは、バックボーンエリア内のルータです。エリア間のトラフィックは、L2ルータを通過します。L2ルータは、エリア内のL2ルータ同士、隣接するL1/L2ルータとで隣接関係を結びます。

L2ルータは、レベル2リンクステートPDUを交換して、レベル2リンクステートデータベースを構築します。

L1/L2ルータ

L1/L2ルータは、OSPFのABRを想像するとイメージしやすいかもしれません。エリア内、エリア間の接続を行います。L1/L2ルータは、レベル1リンクステートPDUを交換して、レベル1リンクステートデータベースを構築し、レベル2リンクステートPDUを交換して、レベル2リンクステートデータベースを構築します。

ルーティングの仕組み

IS-ISのルーティングは、ルーティングの処理を3つのレベルに分けて行っています。

●レベル1ルーティング: エリア内のルーティング

●レベル2ルーティング: エリア間のルーティング。異なるエリア間の通信は、バックボーンを経由します。

●レベル3ルーティング: 異なるドメイン間のルーティング。

IS-ISでは、L1ルータがエリア1へのルーティング、L2ルータが各エリア間のルーティングを行っていると考えると分かりやすいと思います。

IS-ISの隣接関係

OSPFと同様に、IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)もリンクステートルーティングプロトコルです。

OSPFと動作が似ています。近接ルータと隣接関係を結び、DRの選出も行われます。

IS-ISでは、デフォルトで10秒ごとに、Hello PDUを送信して隣接関係を結びます。

OSPFでは、Hello間隔とDead間隔が、同じでなければ隣接関係は、結べませんでした。

IS-ISでは、同じ間隔にする必要は、ありません

IS-ISでは、Hello PDUに記載されているホールド時間を隣接ルータごとに利用するため、IS-ISルータごとに異なる、Hello間隔とDead間隔を設定することができます。

EIGRPでもHello間隔とDead間隔をそれぞれ異なる値に設定できます。

IS-ISでは、隣接関係を、レベル1、レベル2で結びます。

●レベル1隣接関係

L1ルータ同士、L1ルータとL1/L2ルータ間でレベル1タイプのHello PDUを交換します。

●レベル2隣接関係

L2ルータ同士、L2ルータとL1/L2ルータ間でレベル2タイプのHello PDUを交換します。

L1/L2ルータは、レベル1隣接関係とレベル2隣接関係を結ぶことになります。

IS-ISのDRの選出

IS-ISでも、OSPFと同様に、ブロードキャストマルチアクセスネットワークであれば、DRの選出が行われます。DRが選出することによって、リンクステートPDUを減らすことができます。

OSPFでは、DRがダウンするまで、DRの再選出は行われませんが、IS-ISでは、プライオリティの高いIS-ISがオンラインになるとDRの再選出が行われます。また、BDRの選出は行われません。

IS-ISでは、レベルごとに隣接関係が結ばれましたが、DRの選出もレベルごとに行われます。同じブロードキャストネットワークにレベル1のエリア、レベル2のエリアがある場合、DRは、それぞれのレベルで選出されます。

DR選出のプロセス

IS-ISでもDR選出のプロセスが行われます。

OSPFの選出プロセスは、以下のように行われます。

<OSPFのDRの選出プロセス>

1.プライオリティ一番大きいルータがDRに選出される。

PRIORITY=0~255で、数値が大きいほど優先度が高くなります。値が0の場合はDRに選出されません。

2.プライオリティが同じときは、ROUTERIDが大きいルータから、DRに選出される。

ループバックインターフェイスにIPアドレスが設定されていれば、ループバックインターフェイスに振られたIPアドレスがROUTERIDになります。ループバックインターフェイスは物理インターフェイスより優先されます。

IS-ISでも、プライオリティを変更して、管理者がDR選出のプロセスに関与することができます。

IS-ISでのプライオリティのデフォルト値は、64です。手動で、0~127までの値を設定することができます。ちなみに、0を設定するとDRに選出されないようにできます。この辺りは、OSPFと似ています。

プライオリティは、レベルごとに設定します。