OSPF(マルチエリアOSPFとは_その6)

の続きです。

シングルエリアOSPFについては、前のOSPFを紹介するコンテンツで構築してみました。OSPFは、RIPやIGRPなどのディスタンスベクタールーティングプロトコルと比べ、大規模なネットワークを構築することができます。

しかし、ネットワークの規模が大きくなってくると、問題が浮かび上がってきます。

そもそも、OSPFは、最短パスを求めるのに計算にダイクストラのアルゴリズムを使用するルータへの負荷がとても高いルーティングプロトコルです。ルータのCPUやメモリ資源をかなり消費します。ネットワークの規模が大きくなると、ますます、ルータへの負荷が高くなってしまいます。

また、ネットワークの規模が大きくなるということは、障害やネットワークの変更が発生する可能性が高くなるので、頻繁にSPF(最短経路優先)の再計算が必要になってきます。

さらに、ルータの数も増えることになりますから、トポロジーデータベースを構築するためにルータ同士が交換しているLSAの数も増えてしまします。

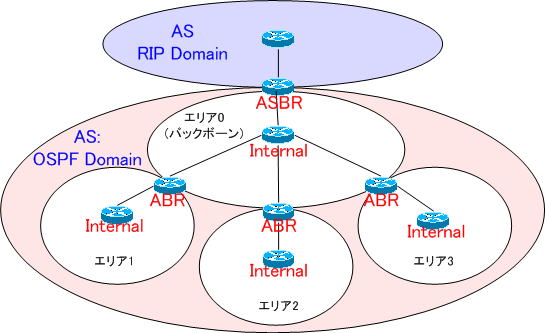

そこで、OSPFでは、ネットワークの規模が大きくなると、下の図のように、ネットワークを複数のエリアに分割してマルチエリアで、ネットワークを構築します。

OSPFネットワークでは、小さなネットワークを1つのエリアとして設定し、複数のエリアをエリア0(バックボーン)に接続することで、ネットワークを階層構造に構築することができます。このように、1つのネットワークを複数のエリアに分割し、各エリア内とエリア間のルーティングとに分けてゆく方式を「階層型ルーティング」と呼んでいます。

このエリアを定義する設計アプローチによって、LSAが届く範囲を分割することができ、ネットワークの変化をエリア内に留め、パフォーマンスを向上させることができます。

OSPFには、各エリアは、必ずエリア0(バックボーンエリア)に接続しなければならないというルールがあります。エリア0以外は、必ず、このバックボーンエリアに接続しなければなりません。

ルータタイプ

OSPFルータは、役割に応じて、ルータを3つのタイプの名称で呼んでいます。その役割によって、送受信するアドバタイズの種類や、SPFツリー情報が異なってきます。

・Internal : 内部ルータ(Internal Router)

ルータの全てのインターフェイスが同一エリア内のルータしか接続していないルータ。他エリアには、接していません。

・ABR : エリア境界ルータ(Area Border Router)

他のエリアへ接続されたインターフェイスを持つルータ。

・ASBR : AS境界ルータ(AS Boundary Router)

他のASや,OSPF以外のルーティングプロトコルを使用しているネットワークへ接続しているインターフェイスを持つルータ。

シングルエリアOSPFでは、特にLSAの種類に関して、あまり意識する必要はありませんでしたが、マルチエリアOSPFでは、非常にたくさんの種類のLSAを交換します。どんなタイプのLSAがあるのかを把握しておきましょう。下にどんなタイプのLSAがあるのか、いくつかを紹介しておきます。OSPFの細かな動作を理解するには、このLSAタイプの理解が必要になってきます。

| タイプ | 名称 | 生成ルータ | 範囲 | 説明 |

| 1 | ルーターLSA | 全OSPFルータ | エリア内 | エリア内にあるリンクの情報。全てのルータが生成し、通知範囲はエリア内に限定される。 |

| 2 | ネットワークLSA | DR | エリア内 | マルチアクセスネットワーク上の代表ルータ(DR)が生成します。DRのIPアドレス、ルータID、同じマルチアクセス型ネットワーク上のルータIDのリスト、サブネットマスクを通知します。通知範囲は同じエリア内に限定されます。 |

| 3 | ネットワーク サマリーLSA | ABR | エリア内 | エリア間のネットワークへの経路情報を通知する。エリア境界ルータ(ABR)が生成し、通知範囲はエリア内に限定されます。デフォルトルート、集約ルートを通知することができる。 |

| 4 | ASBRサマリーLSA | ABR | エリア内 | 非OSPFネットワークへ接続するASBR(AS境界ルータ)のルータIDとASBRへのメトリック情報を通知します。ABRが生成し、通知範囲はエリア内に限定されます。 |

| 5 | AS外部LSA | ASBR | スタブエリアを除くOSPFドメイン全体 | 非OSPFネットワークへの経路情報を通知する。ASBRが生成し、スタブエリアを除く、OSPFドメイン全体に通知されます。AS外部ルートのメトリックは、固定で通知することも、増加させて通知させることもできます。 |

| 7 | NSSA外部LSA | NSSA内の ASBR | NSSA | NSSAエリア内のASBRによって生成されます。タイプ7LSAは、NSSAエリア内だけにフラッディングされます。そのためNSSA内のABRがLSAタイプ7をLSAタイプ5に変換してOSPFドメイン内に通知します。 |

OSPFは、かなり複雑な仕組みで動作します。ここでは、そのOSPFの複雑なルールは、置いといて、実際にマルチエリアOSPFを構築してみます。

続きは、「OSPF(マルチエリアOSPF設定_その7)」で紹介します。