VLSMと経路集約(その2)

「VLSMと経路集約(その1)」の続きです。

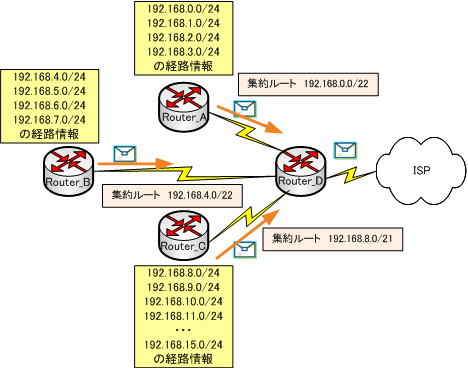

Router_A及びRouter_B、Router_Cは、Router_Dに対して、

Router_Aは、「192.168.0.0/22」の経路情報を

Router_Bは、「192.168.4.0/22」の経路情報を

Router_Cは、「192.168.8.0/21」の経路情報を

ルーティングアップデートで送っています。

Router_Dは、どのような経路上ををISPに送るのかについて解説していきます。

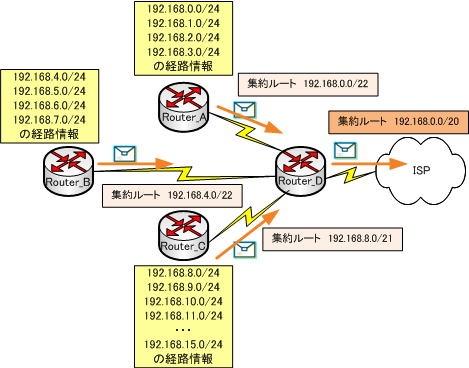

Router_Dにおいて

192.168.0.0/22

192.168.4.0/22

192.168.8.0/21

の経路情報を持っています。上位2オクテットは、共通ですから、第3オクテットに注目します。

0(10進数) = 0000|0000 (2進数)

4(10進数) = 0000|0101 (2進数)

8(10進数) = 0000|1000 (2進数)

上位4ビットが共通しています。

つまり、上位2クテット分の16ビットと第3オクテットの上位4ビットの

16+4=20

20ビットが共通しています。

集約ルートは、共通している部分のビットと、残りのビットが全て0になるものが集約ルートとなります。

「192.168.0.0/24」~「192.168.15.0/24」の16あった、各サブネットの経路情報は、

「192.168.0.0/20」に集約されて、ISPへアップデートされることとなります。

このように経路情報が集約されることで、各ルータが扱う経路情報を削減することができます。

ただし、不連続サブネットとならないように、階層的にIPアドレスを割り当てておく必要があります。階層型にIPアドレスが割り当てられていないと不連続サブネットとなり、集約による不整合が発生する場合があります。