このページで解説している内容は、以下の YouTube 動画の解説で見ることができます。

演習ファイルのダウンロード

ネットワークの構成を Packet Tracer で一から設定していくのは大変かと思います。「ダウンロード」から演習で使用するファイルのダウンロードができます。ファイルは、McAfeeインターネットセキュリティでウイルスチェックをしておりますが、ダウンロードは自己責任でお願いいたします。

RIPとフローティングスタティック(その1)

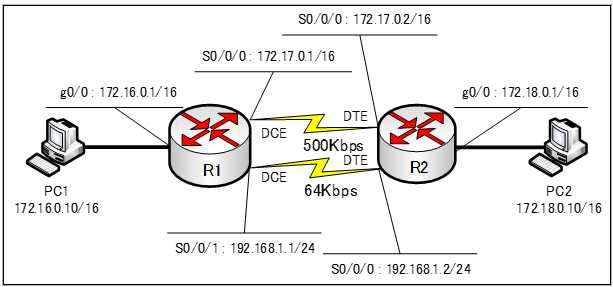

下図のネットワークを、RIPとスタティックルートで構成します。

基本設定

まず、基本設定を行います。ホスト名とIPv4アドレス、RIPv1の設定を行います。

各ルータの基本コンフィグ、下記の通りです。

●基本コンフィグ

●R1のコンフィグ

hostname R1

int g0/0

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no shutdown

int S0/0/0

ip address 172.17.0.1 255.255.0.0

clock rate 500000

no shutdown

int S0/0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

clock rate 64000

no shutdown

router rip

network 172.16.0.0

network 172.17.0.0

passive-interface g0/0

●R2のコンフィグ

hostname R2

int s0/0/0

ip address 172.17.0.2 255.255.0.0

no shutdown

int s0/0/1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

no shutdown

interface g0/0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

no shutdown

router rip

network 172.17.0.0

network 172.18.0.0

passive-interface g0/0スタティックルートの設定

R1、R2のスタティックルートを以下のように設定します。

●R1

R1(config)#ip route 172.18.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2

●R2

R2(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.1.1

ルーティングテーブルの確認

R1、R2のルーティングテーブルを確認します。

●R1のルーティングテーブル

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172.16.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 172.16.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

172.17.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/0

L 172.17.0.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

S 172.18.0.0/16 [1/0] via 192.168.1.2

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

L 192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/1●Router_Bのルーティングテーブル

R2#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 172.16.0.0/16 [1/0] via 192.168.1.1

172.17.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/0

L 172.17.0.2/32 is directly connected, Serial0/0/0

172.18.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172.18.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 172.18.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

L 192.168.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/1R1では、「172.18.0.0/16」のルートが、ネクストホップ「192.168.1.2」となっています。「192.168.1.0/24」のルートを見ると、Seial0/0/1が出力インターフェイスになっています。

R2では、「172.16.1.0/16」のルートが、ネクストホップ「192.168.1.1」となっています。「192.168.1.0/24」のルートを見ると、Seial0/0/1 が出力インターフェイスになっています。

R1、R2のともに、帯域幅が500Kbpsで速いSerial0/0/0を経由する経路がルーティングテーブル上になく、帯域幅が64Kbpsと低い、Serial0/0/1 を経由するルートが採用されていることが分かります。

それは、アドミニストレーティブディスタンス値が、RIPの経路だと値が120、スタティックの経路だと値が1でスタティックルートの方が値が低いので優先されたからです。

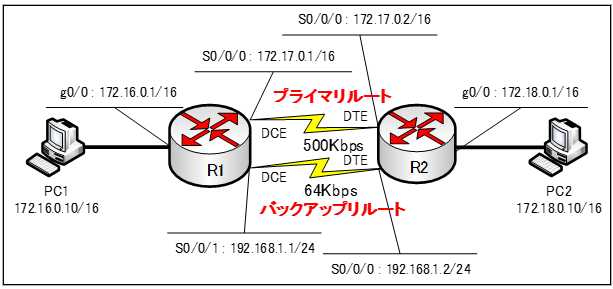

それでは、下図のように、

帯域幅が500Kbpsの Serial0/0/0 を経由するルートをプライマリルート

帯域幅が64Kbpsの Serial0/0/1 を経由するルートををバックアップルート

となるように、設定します。

帯域幅の大きい500Kbpsの回線を経由するルートを普段は、プライマリルートとして使用し、その回線に障害があった場合のみ帯域幅の狭い64Kbpsの回線を使うように設定していきます。

続きは、「RIPとフローティングスタティック(その2)」で解説します。