中小規模のネットワークの構築例2(その1)

ここでは、「 中小規模のネットワークの構築例2(その1)」で構築した、ネットワークを少し拡張してみます。

L3SWは、安価で、高速なパケット中継処理ができることから、ルータの代用として使われることが多くなっています。今では、L3SWは、LANの主役といっても、言い過ぎではないかもしれません。

LAN間接続には、ルータではなく、L3SWが最適です。スイッチの特徴である高速処理が生かせます。

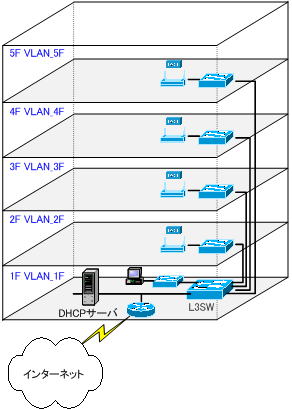

「中小規模のネットワークの構築例1」では、下のようなネットワークを構築してみました。最近のL3SWの性能は、かなりよくなってきていますので、かなり多くの端末をL3SWにぶら下げても、少々のことでは、レスポンスが悪化するというようなことは、ありません。

しかし、L3SWの性能が、良くなって、パケット中継処理が優れていても、今の構内のトラフィックの多くは、宛先がインターネットであることをわすれてはなりません。

一昔、前であれば、LANのトラフックの比率は、下のような割合でした。

LAN間通信のトラフィック ・・・ 80%

インターネットへのトラフィック ・・・ 20%

従来のネットワークでは、LAN間通信が、トラフックのほとんどを占めていたので、サーバの配置や、セグメント間の通信量を考慮してセグメントの配置やサーバの配置をメインに考える必要がありました。

ところが、今では、逆転して構内のトラフィックの占める割合は、以下のようになってきています。

LAN間通信のトラフィック ・・・ 20%

インターネットへのトラフィック ・・・ 80%

そうです。通信の宛先の多くが、インターネットになってきているのです。つまり、インターネットへの通信量が増えているのです。ボトルネックの発生箇所が、WANへの接続点になっている場合が多いのです。

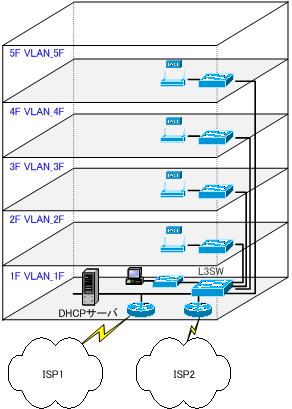

インターネットへのトラフィックが増えてきた場合は、マルチホーミングの設定をして、負荷を分散させることで対応できます。マルチホーミングとは、例えば、複数のISPに同時に接続して通信することです。

ISPへの接続点を増やすことで、インターネットへ帯域幅を増やすことができます。具体的には、ポリシールーティングを設定して、デフォルトルートを複数設定することで対応できます。

ここでは、L3スイッチを使って、下の図のように中小規模のネットワークを構築してみます。

1F~3Fに設置した端末 ・・・ ISP1

4F~5Fに設置した端末 ・・・ ISP2

を経由して、インターネットへ接続することで帯域幅を増やします。

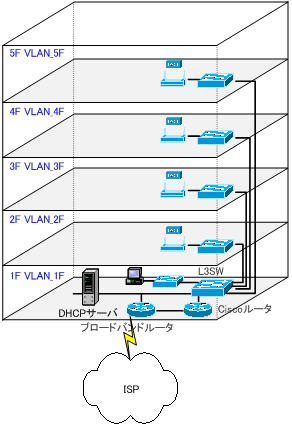

使用するネットワークは、上の図のように構築したいところなのですが、各家庭で複数のISPと契約しているケースは、少ないと思います。そこで、下の図のように1つのISPで演習できるように、ネットワークの構成を変更し、インターネットへの接続に、ブロードバンドルータを使用する構成でネットワークを構築してみます。

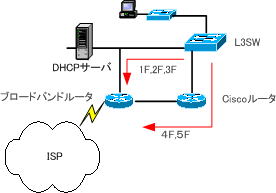

1F~3Fに設置した端末 → ブロードバンドルータ → ISP1

4F~5Fに設置した端末 → Ciscoルータ → ブロードバンドルータ → ISP1

フロアによってデフォルトルートを切り替えるために、ポリシーベースルーティングの設定を行います。

続きは、次の「中小規模のネットワークの構築例2(その2)」で、もう少しL3SWの設定を具体的に図で表して紹介し、L3SWやルータを設定していきます。