DNS(プライマリDNS/セカンダリDNS)

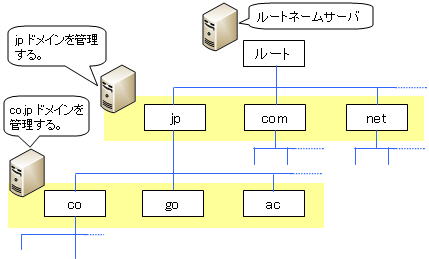

DNSは階層構造になっています。この構造で負荷分散を行っているのですが、各ドメインのDNSサーバに障害が発生した場合はどうでしょうか?]

もし、DNSサーバに障害が発生して停止してしまうと、名前解決が行うことができず、公開しているほとんどのサービスが利用できなくなってしまいます。そこで、DNSサーバは、ドメインごとに最低2台以上用意することが求められています。

DNSサーバには、メインとなるプライマリDNSと予備となるセカンダリDNSがあります。

プライマリDNSは通常、ドメインに1つ用意して自分のドメインの情報(ゾーン情報)を設定し管理を行います。

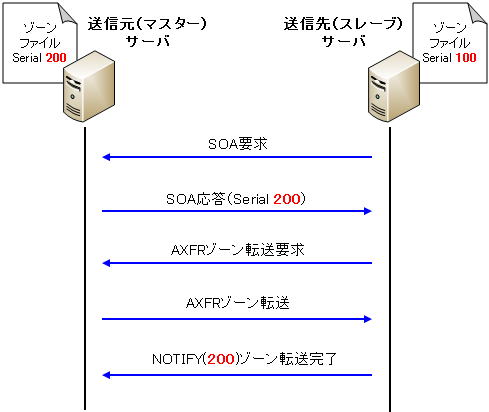

セカンダリDNSは、プライマリDNSや他のセカンダリDNSの予備となるDNSサーバで、何台あってもよいことになっています。プライマリDNSは、セカンダリDNSへゾーン情報のコピーを転送し、セカンダリDNSにプライマリDNSの設定情報のコピーを置いておきます。このことをゾーン転送と呼んでいます。

ゾーン転送では、SOAレコード中のSerialの値が大きくなっていれば更新されていると見なしてゾーン転送を開始します。ゾーン転送には、TCPポートの53番が使用されます。

管理者は、プライマリDNSにゾーン情報を設定しておけば、後は自動的に他のセカンダリDNSに反映されるようになっています。

タイムラグはありますが、どちらのDNSサーバを利用しても同じ情報が得られるようになっています。そのため、DNSクライアントの側でプライマリDNSかセカンダリDNSかを意識することはありません。

DNS(プライマリDNS/セカンダリDNSの配置)

DNSサーバには、メインとなるプライマリDNSと予備となるセカンダリDNSがあります。ここでは、プライマリDNS、セカンダリDNSの配置について説明してゆきます。

DNSサーバを構築する場合には、どこにDNSサーバを配置するかを考えなければなりません。利用するネットワークの事情や目的に応じて配置を決定します。

プライマリDNS、セカンダリDNSを自ネットワークに置くのか外に置くかで以下の3パターンが考えられます。

- プライマリDNSとセカンダリDNSの両方を外部に置く。

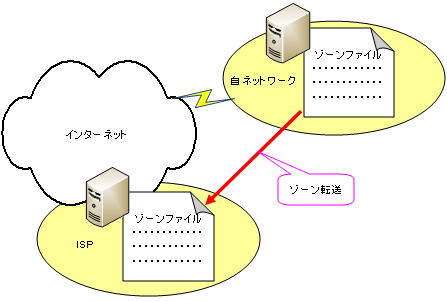

- プライマリDNSは自ネットワーク内、セカンダリDNSは外部に置く。

- プライマリDNSもセカンダリDNSも自ネットワーク内に置く。

どのパターンが良いのかは、ネットワークの事情によって変わってきますが、「2」のユーザ側である自ネットワーク内にプライマリDNSをISP側にセカンダリDNSを配置するのが一般的です。

プライマリDNSを自ネットワークに配置することで、自ネットワークの変更を直ぐに反映させることができ、能動的に管理を行うことができます。

また、セカンダリDNSを外部に置くことで、自ネットワークがダウンする事態を避けることができます。