IEEE802.11ac(Wi-Fi5)

IEEE802.11acは、IEEE802.11nの技術を拡張したIEEE802.11nの後継となる第5世代の規格(呼称:Wi-Fi5)です。理論上、6.93Gbpsの超高速通信が可能な無線LANの規格です。

周波数帯域幅を最大で160MHz、変調方式に256QAM、MIMOで8本までのアンテナと同時に4大接続可能なMU-MIMOで高速化を実現しています。

※IEEE802.11acの理論上の最大速度6.93Gbpsは、160MHz帯域、8ストリーム、256QAM で実現する。

IEEE802.11ac 仕様一覧

| 周波数帯域 | 5 GHz帯のみ ※2.4Ghz帯をサポートしている製品が大半ですが、これは、IEEE802.11n規格を使用することで対応しています。 |

| 最大伝送速度 | 6.93 Gbps ※これは、あくまでも理論値です。発売されている製品では、この理論値よりも遅いです。 |

| 変調方式 | OFDM |

| サブキャリアの変調方式 | 256QAM ※nの64QAMでは6ビット(2の6乗 = 64)の信号を送信であるのに対し、IEEE802.11acの256QAMでは8ビット(2の8乗=256)情報を1度に送信することができます。 |

| 空間多重数(最大) | 8 × 8 ※最大8本(送信8本、受信8本)使用できます。 |

| 周波数帯域幅(最大) | 160MHz |

| 新機能 | MU-MIMO(マルチユーザMIMO) |

| 策定時期 | 2014年2月 |

チャネルボンディング

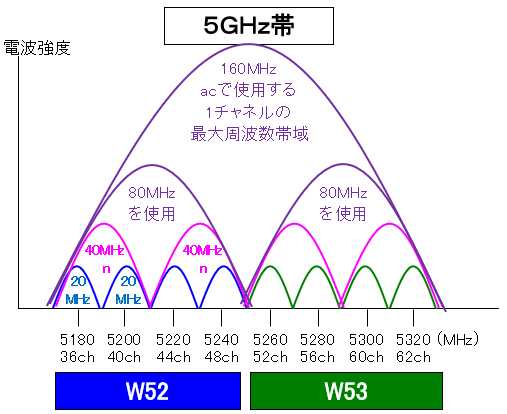

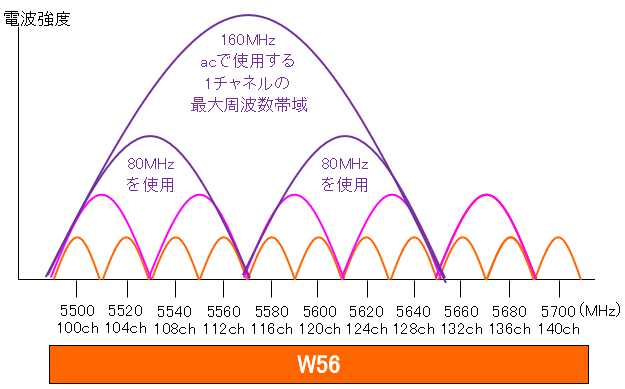

チャネルボンディングとは、nから採用された無線LANの周波数帯域で、隣接する2つのチャネルを束ねて通信する技術のことです。

古い規格のIEEE802.111a/b/gでは1つのチャネルのみを使用し、その帯域は20MHzでした。それを、IEEE802.11nでは2チャネル分をまとめて40MHzとして通信できるようにして、伝送速度の2倍を実現しました。IEEE802.11acでは、さらに最大で8チャネル分(20MHz x 8)の160MHzに拡張して通信速度を8倍としています。

※802.11ac 必須規定は80MHz、最大で160MHzと定めています。

無線LANの周波数と利用可能場所

IEEE802.11acでは、5GHz帯しか利用できませんが、実際に発売されているWi-Fi5無線ルータでは、IEEE802.11nとの組み合わせていますので、電波の利用については、総務省が公開している下記内容に注意しておく必要があります。

引用:総務省「電波利用ホームページ」

無線LANが使用する電波の周波数は大きく分けて2.4GHz帯と5GHz帯があり、5GHz帯は5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯に分けられます。これまで屋外利用可能な周波数帯は2.4GHz帯と5.6GHz帯でしたが、平成30年2月に情報通信審議会からの一部答申を受け、平成30年6月から条件付で5.2GHz帯の屋外利用が可能になりました。

https://www.iodata.jp/ssp/magazine/232/index.htm

周波数帯 2.4GHz帯

(2400-2497MHz)5GHz帯 5.2GHz帯

(5150-5250MHz)5.3GHz帯

(5250-5350MHz)5.6GHz帯

(5470-5730MHz)屋外利用 ○ ○条件付※ × ○(上空を除く。)

MIMO

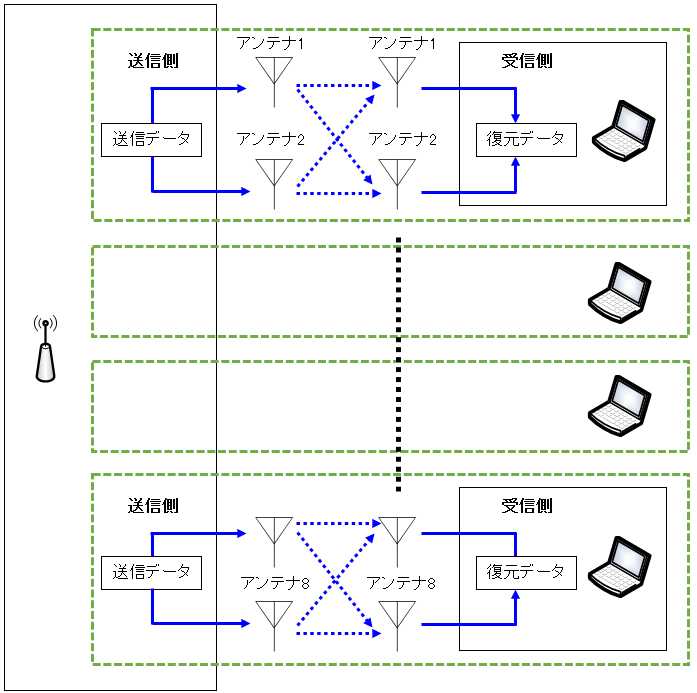

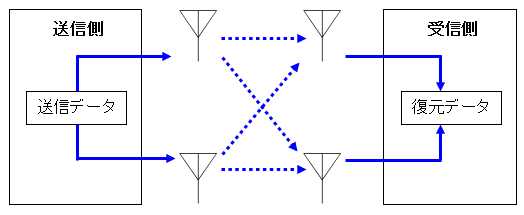

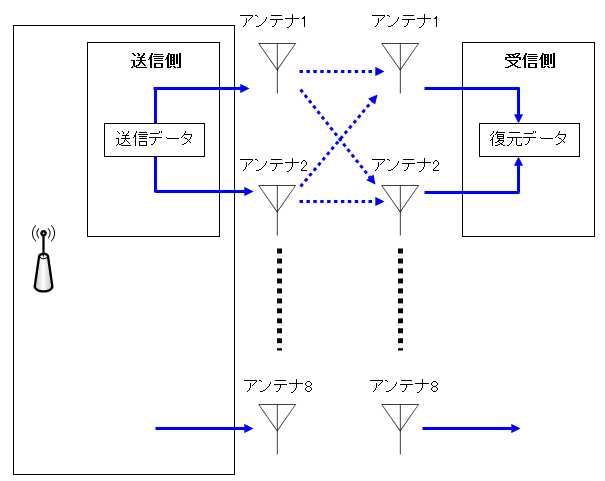

MIMO(Multiple Input Multiple Output)とは、複数のアンテナを使用してデータを振り分けて同時に伝送することで、無線通信を高速化させる技術です。

上の図では、送信側でデータを2つに分割して、2つのアンテナで分割したストリームを送信しています。受診側では、2つのアンテナでストリームを受信して、元のデータに復元しています。

このように、アンテナを複数使用することで、データ通信の高速化を実現しています。アンテナが多くなればなるほど、それに比例してストリームが増えるため、より高速に通信を行うことができるわけです。

IEEE802.11nでは、最大4ストリームまででしたが、IEEE802.11acでは最大8ストリーム使用できるように拡張されています。

※IEEE802.11acでは、最大で8本のアンテナを使用することができます。

MU-MIMO(マルチユーザMIMO)

IEEE802.11a/g/nまでの規格では、無線デバイスとアクセスポイントとの通信は、同時に1台ずつしか通信しかできませんでした。

IEEE802.11acでは、同時に最大4台の無線デバイスと通信できるように拡張されています。従来の規格がHUBのように機能していたものが、4ポートを搭載したL2スイッチのように機能します。これは、大きな進化と言えるでしょう。