IEEE802.11n(Wi-Fi4)

IEEE802.11nは無線LAN規格で、長い間、ドラフトのままでしたが、2009年9月に正式に承認されました。

IEEE802.11nは、まだドラフトであった間でも製品化されており、IEEE802.11n自体は、正式に承認される前から、身近なものでした。しかし、発売当初は、日本国内において、電波法上の制限によって、20MHzのバンド幅しか利用できず、1つのチャネルしか利用できなかったため、今ほどの最大転送速度を出すことができませんでした。

しかし、2007年6月には電波法の一部が改正され、無線通信で同時に使用できるバンド幅が20MHzから40MHzに引き上げられたため、チャンネルボンディングが可能となり、最大伝送速度の理論値が300Mbpsに増えました。

IEEE802.11nは、2.4GHz/5GHz の周波数帯域を用い最大で300Mbpsの転送速度を実現しています。規格としては、最大600Mbpsの最大伝送速度(40MHzチャネルボンディング、4ストリーム使用時)を実現しています。

従来のIEEE802.11a/gを大きく上回る通信速度が出せることと、対応機器の低コスト化が進んでおり、今現在、広く普及しており、主流となりつつあります。

IEEE802.11nは、IEEE 802.11aやIEEE 802.11b、IEEE 802.11gとの相互接続が可能であることから、従来の無線機器との混在環境でも利用することができることも普及の要因となっています。

IEEE 802.11aやIEEE 802.11gと比較して、転送速度が約5倍と飛躍的に向上していますが、これは、チャンネルボンディングという技術とMIMO(Multiple Input Multiple Output)という技術で高速化を実現しています。

IEEE802.11n(チャネルボンディング)

IEEE802.11nは、IEEE 802.11aやIEEE 802.11gと比較して、飛躍的に転送速度が向上しています。これは、チャンネルボンディングという技術とMIMO(Multiple Input Multiple Output)という技術で高速化を実現しています。

ここでは、チャンネルボンディングという技術について、説明して行きます。

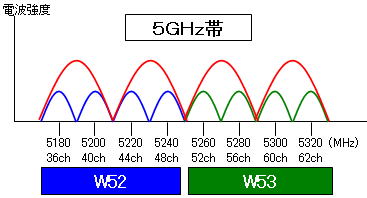

チャネルボンディングとは、下図のように、無線LANで使用する周波数帯域で、隣り合う2つのチャネルを束ねて通信する技術のことです。

IEEE802.11a/b/gでは、1つのチャネルは、20MHzの帯域を使用しましたが、IEEE802.11nでは2つのチャネルを合わせて40MHzで通信を行います。

IEEE802.11nでは、OFDMという変調方式を用いることで、利用帯域を細かく分けたサブキャリアでデータ転送を行います。

データをサブキャリアに分割して、転送するため、帯域幅が広くすれば、サブキャリア増えることになるので、増加しただけ、高速にデータを送信できるようになります。ちなみに、40MHzではサブキャリアを108本使用することができます。

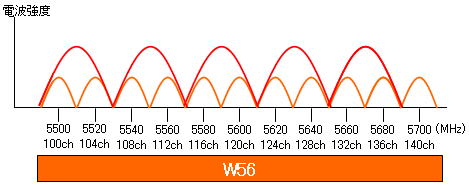

ただし、使用する帯域が40MHzと広くするため、2.4GHz帯では、干渉せずに使えるチャンネル数が減り、2つしか利用できないことになるので、5GHz帯と比べて、チャンネル数が十分に確保することができないようになっています。

上図の赤線を見て下さい。IEEE802.11nで周波数を2.4GHz帯を使用すると、最大同時チャネルが2で、周波数が5GHz帯を使用すると、最大同時チャネルが9であることが分かります。2.4GHz帯では、干渉せずに使えるチャンネル数が少ないことが分かります。

IEEE802.11n(MIMO)

IEEE802.11nは、IEEE 802.11aやIEEE 802.11gと比較して、飛躍的に転送速度が向上しています。これは、チャンネルボンディングという技術とMIMO(Multiple Input Multiple Output)という技術で高速化を実現しています。

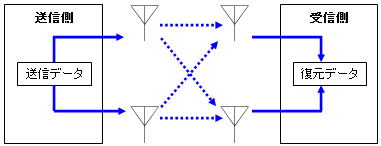

MIMOとは、複数のアンテナを使って、データを振り分けて同時に転送することで、伝送速度を高める技術のことです。

従来のIEEE802.11a/gのアクセスポイントにおいてもアンテナを2本備えた製品もありましたが、たとえアンテナが2本あったとしても、送信されるデータは全く同じだったため、伝送速度を上げることができませんでした。

しかし、MIMOでは、送信データをストリームという単位に分割して、それぞれのストリームを別々のアンテナを使って同時に送信することで伝送速度を向上させています。

上の図では、送信側でデータを2つに分割して、2つのアンテナで分割したストリームを送信しています。受診側では、2つのアンテナでストリームを受信して、元のデータに復元しています。

このように、アンテナを複数使用することで、データ通信の高速化を実現しています。アンテナが多くなればなるほど、それに比例してストリームが増えるので、より高速に通信を行うことができることになるのですが、IEEE802.11nでは、最大4ストリームまでと規定されています。

そのため、最大で40MHz帯域を4ストリーム使用することで、理論値600Mbpsの通信が可能になります。ただし、アンテナを増やすと、複数のストリームを処理しなければ、ならないので、より高性能な演算チップが必要になり、コストが高くつくため、現在は、2ストリームの製品が主流となっています。

ここで、疑問がわいてくると思います。送信側と受信側のアンテナの数が違う場合は、どうなるのかということです。この場合は、アンテナの数が少ない側に合わされて送信されることになります。

IEEE802.11nの最大通信速度

IEEE802.11nに対応している製品を見ると、製品によって最大通信速度が違うものがあります。なぜ、同じIEEE802.11nなのに最大通信速度が違うのか疑問に感じた方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

IEEE802.11nでは、チャンネルボンディングとMIMOという技術で高速化を実現しています。

チャンネルボンディングでは、帯域幅が広くすれば、サブキャリア増えることになるので、帯域幅が20MHzと40MHzとでは、40MHzの方が通信速度を出せることになります。

また、MIMOではアンテナの数を増やすことで複数のストリームに分割して伝送することができるので、ストリームの数が多いほど通信速度が出せることになります。

つまり、帯域幅とストリームの組み合わせで最大通信速度が決まるようになっています。

●IEEE802.11nの最大通信速度

| ストリーム数 | 20MHz幅 | 40MHz幅 |

| 1ストリーム | 72.2Mbps | 150Mbps |

| 2ストリーム | 144.4Mbps | 300Mbps |

| 3ストリーム | 216.8Mbps | 450Mbps |

| 4ストリーム | 288.9Mbps | 600Mbps |

それは、IEEE802.11nでは、同じ周波数幅でもサブキャリア数を増やしていたり、データ通信の間の時間を短縮することで、高速化を実現しています。

上の表を見れば分かりますが、最大で、理論値600Mbpsの通信が可能になります。しかし、アンテナを増やすと、複数のストリームを処理しなければならず、より高性能な演算チップが必要になり、コストが高くつくため、現在は、2ストリームの製品が主流となっています。