BGPとは

BGPは、EGP(Exterior Gateway Protocol)です。異なる自律システム(AS)間でルーティング情報を交換することができるルーティングプロトコルです。BGPでは、AS内部のルーティングは、IGPに任せています。

BGPは、クラスフルルーティングにしか対応していないBGPv1から歴史が始まります。現在のBGPv4では、ルート集約、VLSMをサポートし広く普及しています。

BGPの通信や、セッションの確立には、信頼性のあるTCPが使われています。

BGPの特徴をいくつか挙げてみます。

- CIDR(クラスレスルーティング)

- VLSMのサポート

- ホップス数が無制限

- 差分アップデート

- 手動集約

- パス属性による経路制御

- ネイバーの検出と隣接関係の維持

BGPは、AS間をルーティングするプロトコルだけあって、複雑な動きをします。経路制御にパス属性を使用します。その為、習得するのが難しいプロトコルです。

しかし、BGPは、『テクニカルエンジニア ネットワーク試験』の平成17年、午後Ⅰ問4で出題されるなど、ルーティングに関する知識もより深いレベルまで求められるようになってきていることから、習得しておきたいところです。

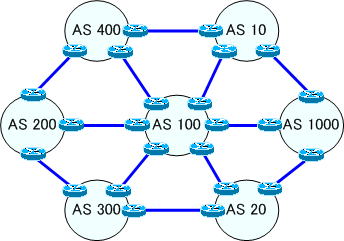

ここまで、学習してきた、RIP、IGRP、EIGRP、OSPF、IS-ISは全て、IGPで、AS内でルーティングさせるためのプロトコルでした。BGPは、異なるAS間をルーティングさせることができます。

ASとは、同一の管理下にあるネットワークの集合体で、1つのASは、複数のIGP、1つのEGPで構成されることもあります。

BGPは、AS内ルーティングを行う内部BGP(iBGP)とAS間のルーティングを行う外部BGP(eBGP)の2つの形態でルーティングを行います。

AS内部では、iBGPで、同じAS内のBGPスピーカーとピア張り、外部AS間では、eBGPで、各ASのBGPスピーカーとピアを張ります。

※BGPが動作しているルータをBGPスピーカーと呼びます。

BGPは、様々なパス属性があり、複雑な条件でルートを決定します。また、BGPが受け取る経路情報は、膨大であるため、ルータには、非常に負荷がかかります。ルータの負荷を軽減させるためには、ルート集約を行ったり、ルートリフレクタなどを使って、BGPルータにかかる負荷を軽減させる必要があります。

実機演習に必要なルータについて

BGPは、EGPです。EGPの実機演習となると、それなりにルータの数をそろえなければなりません。マルチエリアOSPFの演習もそれなりにルータの数をそろえなければなりません。オススメなルータは、Cisco2500シリーズのルータです。Cisco2500ルータは、中古で安く入手できるコストパフォーマンスに優れたルータです。

必要なインターフェイスもオンボードで、はじめから付いています。他のモデルだと、モジュールを購入して追加しなければなりません。イーサネットに対応させるには、AUIコネクタに接続するトランシーバが必要ですが、モジュールを購入するよりも、安く入手することが可能です。

管理人が、過去に一番安く入手したCisco2500ルータは、当時、1,200円でした。もちろん、BGPの動作確認も行えます。オークションで数百円で落札された方もいました。ルータの相場は、1年を通してかなり変動します。需要が少ない時期を狙うと安く落札できます。

Cisco1600ルータも値崩れしてねらい目と言えばねらい目なのですが、動作スピードに若干ストレスを感じるかもしれません。Cisco2500ルータは、他の上位モデルのルータには、かないませんが、起動するまでの時間もわりと早いので、オススメであると言えます。

次の「BGP(近隣関係の形成)」では、BGPの近接関係の形成について簡単に説明します。